Conclu le 17 décembre 2021 entre l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF), l’Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF), l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (Unocam), l’avenant 5 à la Convention nationale des sages-femmes a été publié officiellement le 19 mars.

ENCADRER LA TÉLÉSANTÉ

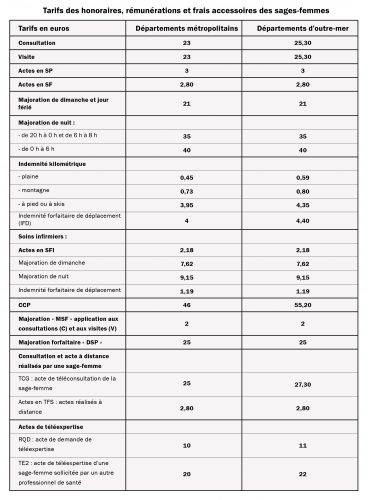

L’avenant ancre de façon pérenne le recours à la télésanté après que les sages-femmes aient été autorisées à y recourir, à titre dérogatoire, durant la crise sanitaire. La téléconsultation, les actes à distance et la téléexpertise – que les sages-femmes soient requérantes ou requises – leur sont donc ouverts. Les cotations sont applicables depuis mars 2022 : soit TCG pour la téléconsultation et TFS pour les actes à distance. Les tarifs sont les mêmes que ceux pratiqués pour les actes en présence du patient auxquels ils se substituent. Les majorations de férié et nuit sont applicables également. Les sages-femmes pourront aussi assister le patient au moment d’une téléconsultation réalisée par une autre profession médicale et coter une consultation dans ce cadre.

Privilégiant le principe de territorialité, soit des réponses de proximité permettant le recours à des soins en présentiel lorsque la situation l’exige, l’accord encadre le recours à la télésanté. Les sages-femmes ne pourront réaliser que 20 % du volume de leurs actes à distance. Une limitation destinée à décourager tout dérapage vers le tout-distanciel. Autre condition imposée pour limiter les dérives et les captations de patientèle : les patientes doivent être connues de la sage-femme, c’est-à-dire avoir bénéficié d’au moins un acte en présentiel dans les douze mois précédents. Seules l’IVG médicamenteuse et les consultations gynécologiques d’urgence pour contraception peuvent être réalisées à distance sans respecter cette dernière obligation.

La téléexpertise ouvre ainsi concrètement la voie à davantage de collaborations entre professionnels. Les généralistes prendront-ils le pli de faire appel à une sage-femme face à un problème d’allaitement d’une patiente ? Le développement d’outils de mise en relation des professionnels entre eux, à travers des plateformes, devrait favoriser ce type de collaborations.

Enfin, pour favoriser l’essor de la télésanté, l’avenant 5 complète le forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation (Fami) du cabinet professionnel de 350 euros pour l’équipement de vidéotransmission, incluant les abonnements aux différentes solutions techniques proposées. En plus, 175 euros sont prévus pour l’équipement en appareils médicaux connectés. Ces aides pourront être versées même lorsque les conditions habituelles d’obtention du Fami ne sont pas remplies. Ces fonds seront versés avec le Fami 2023.

ENTRETIENS DE PRÉVENTION

Dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours de l’enfant et pour prévenir la dépression du post-partum, les sages-femmes pourront proposer un entretien postnatal suivi d’un second entretien pour les femmes éligibles. Une nouvelle clé SP, d’une valeur de 3 euros, est créée pour ces consultations. Ces dernières devront être systématiquement proposées à toutes les femmes entre la 4e et la 6e semaine après l’accouchement, puis entre la 10e et la 14e semaine après l’accouchement pour les primipares ou les femmes présentant un facteur de risque psychologique. Le tarif de ces entretiens sera de 42 euros (SP 14) lorsqu’ils se tiendront à domicile et de 36 euros (SP 12) au cabinet. L’objectif affiché est d’encourager les VAD, dans une politique « d’aller vers » les patientes pour leur simplifier l’accès aux soins. Mais il n’est pas sûr que le but soit atteint. « Nous avions proposé une meilleure rémunération et une plus grande différence entre ces deux types d’entretiens, à 60 et 50 euros, pour encourager la profession à s’en emparer », note Henny Jonkers, membre du conseil d’administration de l’UNSSF. Camille Combot, vice-présidente de l’ONSSF, abonde : « Les sages-femmes risquent de ne pas proposer ces entretiens à ce prix. » Les VAD étant contraignantes pour certaines sages-femmes, en temps et en coût de déplacement, il est probable que les entretiens au cabinet soient privilégiés. Par ailleurs, ces entretiens seront pris en charge à 70 % par l’Assurance Maladie pour les patientes, le 100 % maternité ne s’appliquant alors plus. « Cela risque de freiner l’accès aux soins et n’est pas un signal fort en matière de prévention », estime Henny Jonkers.

L’avenant 5 modifie aussi les dispositions concernant le suivi postnatal. Les séances pourront être réalisées sur une période plus longue, du 8e jour jusqu’à la 14e semaine après l’accouchement. Ces séances pourront être dispensées en individuel et seront alors cotée SP 9, soit 27 euros. Elles pourront aussi se tenir en groupe. La cotation sera alors de SP 7 (21 euros) pour un groupe de deux à trois femmes ou couples, et de SP 6 (18 euros) pour des groupes de 4 à 6 femmes ou couples. Ces nouvelles cotations ne seront applicables qu’à partir du 5 septembre 2022.

VERS UNE NOUVELLE CONVENTION ?

L’accord prévoit aussi de nouvelles conditions de facturation de la majoration forfaitaire conventionnelle (DSP) et la mise en place d’une dérogation à la règle du professionnel de santé le plus proche pour la facturation des indemnités kilométriques dans le cadre des visites après accouchement, lorsque la sage-femme a pris en charge la patiente en prénatal.

Pour les syndicats professionnels, cet avenant est minimal. S’il fut laborieux à finaliser, il est conforme au cadre strict fixé par l’Uncam avant son ouverture. Les syndicats souhaitent surtout engager des discussions sur la valorisation de l’accompagnement global. L’Uncam s’est engagée à le faire en 2022, mais aussi à décliner les dispositions conventionnelles au regard de la création du rôle de sage-femme référente. Les syndicats espèrent aussi renégocier la tarification des consultations longues pour faire reconnaître leur travail et la lettre clé du SF.

■ Nour Richard-Guerroudj