EXPOSÉ

Camille* nous est adressée par un dermatologue et vénérologue, pour une rééducation périnéale dans le cadre d’une prise en charge de vulvodynie apparue il y a quatre ans.

Camille a 56 ans et aucun antécédent médical notable. Elle a accouché en 1995 par voie basse d’un enfant de 2600 grammes. Une épisiotomie a été pratiquée à titre systématique, pour présentation du siège. Il n’y a pas eu de rééducation périnéale postnatale, car son périnée était « super tonique ».

Camille est orthophoniste. Elle est séparée de son conjoint depuis près de cinq ans. Lors de l’interrogatoire, elle fait le lien entre l’apparition des premières douleurs vulvaires et la séparation. Elle est ménopausée depuis ses 50 ans. Elle est actuellement célibataire. Du fait de violences sexuelles à l’âge de 10 ans, elle avait entrepris une thérapie de type psy il y a de nombreuses années. Elle consulte à nouveau depuis l’apparition de son problème vulvaire.

Qu’est-ce que la vulvodynie [1] ?

La vulvodynie est un inconfort vulvaire chronique, le plus souvent à type de brûlure, sans cause identifiable. Le diagnostic est souvent porté après plusieurs mois ou années d’évolution, du fait de réticences à consulter de la part des patientes et d’une méconnaissance de la maladie de la part les professionnels de santé. Sa prévalence est estimée à 8 % dans la population générale et elle affecterait environ un quart des femmes à un moment de leur vie.

La vulvodynie fait partie des symptômes médicalement inexpliqués (SMI), c’est-à-dire des symptômes ne relevant pas d’une maladie organique identifiable (fibromyalgie, cystite interstitielle/vessie douloureuse, côlon irritable, dysfonction temporo-mandibulaire, syndrome de fatigue chronique, etc.). La moitié des femmes atteintes de vulvodynie auraient au moins deux SMI associés (fatigue chronique, fibromyalgie, etc., NDLR).

La vulvodynie, comme certains SMI, tend actuellement à être considérée comme un trouble de la perception et de la modulation du message douloureux, impliquant des mécanismes périphériques et centraux intriqués de façon complexe.

Des facteurs génétiques pourraient prédisposer à cette affection et une inflammation locale (notamment celle induite par l’infection à Candida albicans) pourrait jouer un rôle inducteur.

Des facteurs psycho-environnementaux sont aussi impliqués dans les vulvodynies. Ainsi, des antécédents de violences physiques, psychologiques ou sexuelles multiplient par 4 à 6 le risque de développer une vulvodynie. D’autre part, les femmes atteintes de vulvodynie ont davantage d’antécédents d’anxiété, de dépression et de tendance à catastrophiser la douleur que des témoins sans douleur vulvaire. Enfin, plusieurs études ont montré que la maladie avait un impact psychosexuel à la fois chez la patiente et son partenaire et que cet impact pouvait influencer l’évolution de la maladie.

Vulvodynie et ménopause [2]

La vulvodynie se distingue du syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM). Ce dernier peut être évoqué sur trois signes d’appels : une atrophie vulvo-vaginale (raréfaction des poils pubiens, sécheresse vulvaire, perte de relief des grandes lèvres, petites lèvres moins souples, perte d’élasticité des tissus, muqueuse pâle), signes urinaires et sexuels.

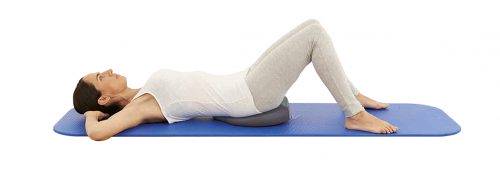

Position Trendelenburg

La décharge du périnée [3]

La décharge du périnée est optimisée par la position de

Trendelenburg, fréquemment utilisée à l’accouchement ou en chirurgie digestive et gynécologique afin de dégager le pelvis des anses intestinales. En consultation, on peut s’en rapprocher en glissant sous les fesses de la patiente une galette de type Physiomat® qui permet en plus une rétroversion du bassin.

En plus des brûlures, Camille décrit depuis un an des douleurs très localisées lors des rapports sexuels.

La vulvodynie est une pathologie vulvaire qui s’exprime à tout âge. À la ménopause, le diagnostic différentiel entre vulvodynie et SGUM peut être difficile. Dans tous les cas, le diagnostic et le traitement ne relèvent pas de la compétence des sages-femmes, même si, en consultation, elles peuvent les repérer puis adresser les patientes à un médecin. Sur prescription, elles sont à même de pratiquer la rééducation.

La dermatologue que Camille a consulté l’a placée sous Laroxyl® à la dose de cinq gouttes quotidiennes. Suite à une récidive de mycose périanale, elle vient de bénéficier d’un second traitement de Mycoster® en crème et de Fluconazole® per os.

Compte tenu de l’indication, le testing lors du bilan initial est pratiqué d’abord à un doigt. Le second doigt est introduit par la suite sans difficulté. À noter que l’examen n’est pas réalisé en position gynécologique, mais à plat dos, jambes parallèles, sur un lit. Il est réalisé sans chercher la décharge du périnée qui ne sera pas nécessaire dans ce cas.

L’examen retrouve un testing à 5. Toutefois, le relâchement est incomplet. La douleur décrite pendant les rapports est présente à 5 h au niveau du vestibule.

ACCOMPAGNEMENT

Du fait de l’atrophie vaginale postménopausique, nous proposons un traitement local de Cicatridine® Ovules [4], associé à de la crème Avène Cicalfate [4] au niveau du vestibule sur la zone sensible.

Le travail de rééducation va s’orienter vers un travail de détente. Il s’agit de faire prendre conscience à la patiente des liens existant entre sa posture, sa respiration et le périnée, tels que décrits par la docteure Bernadette de Gasquet [3], et l’inviter à travailler dans ce sens au quotidien. Le choix des postures retenues pour un travail quotidien est fait avec elle en fonction de son retour et de nos observations. La prise en charge se déroule sur 6 mois (entre décembre et mai), soit au total 12 séances de travail entre le bilan de départ et celui de fin.

Pendant cette période, nous conseillons à Camille de réaliser un frottis. En effet, sa gynécologue étant partie à la retraite il y a trois ans, elle n’était plus suivie. Effectué par notre consœur, le frottis s’avère positif au papillomavirus, sans autre anomalie. La découverte d’un nodule au niveau du sein droit va nécessiter une biopsie. Le résultat s’avère bénin.

À cette période (fin mars), les douleurs qui avaient commencé à diminuer réapparaissent. Camille verbalise spontanément qu’elle fait le lien entre le stress et la vulvodynie.

L’utilisation de boules de geisha est proposée. Lors d’une séance de rééducation, Camille parvient à les placer sans difficulté, ce qui signe une nette amélioration de son problème. L’objectif ici est de remettre du plaisir au niveau du vagin et du périnée, en favorisant l’excitation sexuelle, avec ou sans masturbation.

En mai, lors du bilan de sortie, Camille note le bénéfice à 8 sur 10. Elle se dit très contente des différentes sessions d’éducation et de rééducation périnéale. Une fois le diagnostic posé, la prise en charge de la vulvodynie doit être globale et pluridisciplinaire. Dans ce cas, sont nécessaires : antalgiques, antidépresseurs, hydratants et cicatrisants locaux, psychothérapie et rééducation. Dans tous les cas, cette dernière vise la détente du périnée et surtout pas son renforcement. Mettre des mots sur les douleurs est essentiel, car la composante psychique est non négligeable. Plus que jamais, il faut réconcilier corps et esprit.

* Le prénom a été modifié

■ Sophie Frignet, sage-femme libérale et formatrice à l’Institut de Gasquet, est l’autrice du livre Le Périnée des filles aux éditions de l’Éveil (2018).

Elle déclare des liens d’intérêt avec l’Institut de Gasquet.

Références bibliographiques

[1] Moyal-Barracco M., Do Pham G. Vulvodynie. Thérapeutique dermatologique, 29 février 2016. Disponible en ligne : https://www.therapeutique-dermatologique.org/spip.php?article1323

[2] Lopes P. Syndrome génito-urinaire de la ménopause. La Revue du Praticien Médecine Générale. 10 Décembre 2020. 34(1051);828-30

[3] De Gasquet B. Périnée, arrêtons le massacre. Marabout, 2011

[4] Vidal, 2021

[5] De Belilovsky C. Mini-atlas de pathologie vulvaire. Réalités en thérapeutiques en dermato-vénérologie. 6 avril 2020. Disponible en ligne : https://www.realites-dermatologiques.com/2020/04/mini-atlas-de-pathologie-vulvaire/

[6] Renaud-Vimer C., Dehen L., De Belilovsky C., Cavelier-Balloy B. Pathologie vulvaire – 25/03/15 [98-836-A-10]. Disponible en ligne : https://www.em-consulte.com/it/article/964966/pathologie-vulvaire